Il 10 ottobre 2015 due esplosioni hanno funestato una manifestazione nel centro di Ankara, provocando la morte di 102 persone e il ferimento di oltre 240; i manifestanti si erano riuniti nella capitale turca per una marcia in nome di “libertà, democrazia e pace”; studenti, membri dei sindacati, delle associazioni di stampa, del partito di sinistra HDP e della minoranza curda sfilavano protestando contro la politica aggressiva del governo turco nei confronti dei separatisti curdi, quando due kamikaze si sono fatti detonare. Principale indiziato per la responsabilità della strage è lo Stato islamico della Siria e dell’Iraq, con cui la Turchia è in guerra, a cui è stata attribuito l’attacco anche dal governo guidato da Recep Tayyp Erdoğan, ma l’opposizione e alcuni manifestanti accusano il governo di essere in maniera più o meno diretta responsabile dell’atto terroristico (due ministri in visita sul luogo dell’attentato sono stati duramente contestati dai manifestanti).

L’attacco terroristico non è stato un evento nuovo per la Turchia: già il 20 luglio 2015 un attentatore suicida dell’ISIS aveva ucciso 32 persone e prodotto 104 feriti a Suruç, dove si stava svolgendo un incontro di giovani attivisti di sinistra; negli ultimi 40 anni anche l’organizzazione della destra nazionalista dei Lupi Grigi, gli indipendentisti curdi del PKK, gli islamisti sunniti di al-Qaeda e quelli sciiti di Hizballah hanno destabilizzato la Turchia con esecuzioni e massacri.

In questa sequenza di sanguinosi accadimenti si intrecciano fattori che si sono a lungo confrontati nel corso della storia della nazione e che in questa specifica situazione politica si stanno manifestando nella loro conflittualità: nazionalismo e rivendicazioni delle minoranze etniche, integralismo religioso e laicità, islamismo e secolarizzazione, tentazioni autoritarie e aspirazioni alle libertà, desideri di modernità e legami con la tradizione; in definitiva le caratteristiche che rendono la particolare identità turca una sintesi di elementi europei e asiatici, di passato e di presente, di apertura e di orgoglio identitario.

Per comprendere la peculiarità della Turchia bisogna forse andare a Istanbul, l’antica capitale ottomana: qui, passeggiando nei viali alberati lungo il Bosforo, si vede la città sorgere su entrambe le rive, connessa da due ponti colossali e soprattutto da un via vai di traghetti che annullano le distanze tra Asia ed Europa; si può vagare tra il Gran Bazaar, ricco di merci venute da Oriente, e la torre di Galata costruita dai mercanti genovesi, per poi trovarsi nei centri commerciali più grandi d’Europa; la cupola della Moschea Blu si affianca a quella dell’Hagia Sophia, costruita come basilica cristiana; la città antica attorno all’insenatura del Corno d’Oro si confronta con i grattacieli dei quartieri più moderni; nelle strade si incontrano con la stessa frequenza donne velate e ragazze in jeans e magliette di gruppi rock, la vita austera delle famiglie più tradizionali si mescola alla vivace vita notturna della città. E il tutto va a creare un insieme armonioso, gli elementi che agli occhi di un europeo paiono dissonanti, concessioni occidentali affiancate a citazioni orientali, qui sembrano convivere in omogeneità.

Eppure nell’anima turca si agitano contrasti irrisolti che periodicamente si manifestano tragicamente. Queste conflittualità sono dipinte magistralmente nei romanzi dello scrittore turco Orhan Pamuk, premio Nobel per la letteratura nel 2006, che mostra in opere come “Neve” o “Il mio nome è rosso” come la sua nazione sia un ponte tra culture diverse ma anche un luogo di scontro.

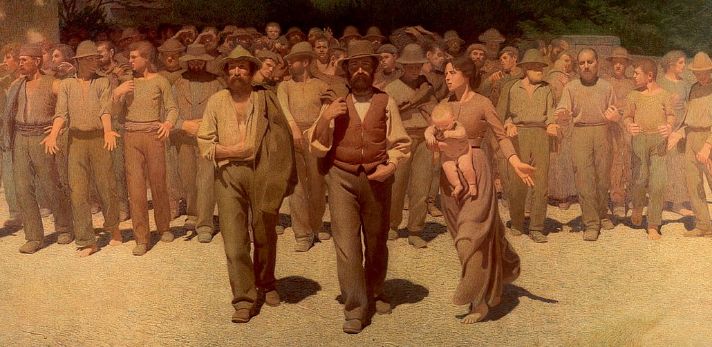

La strage di Ankara è avvenuta durante una manifestazione contro la ripresa degli scontri a luglio (dopo una tregua dal 2013) tra l’esercito e il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), la formazione politica e militare curda che chiede l’indipendenza del popolo curdo dalla Turchia. Dunque l’attentato rimette al centro il difficile rapporto tra la società turca e le minoranze etniche. I curdi, popolazione divisa tra Siria, Iraq, Iran e Turchia, hanno spesso rivendicato la secessione (sia con strumenti politici che con azioni terroristiche) per fondare lo stato del Kurdistan, ma devono confrontarsi nel territorio turco con il profondo spirito nazionalistico che permea la Turchia fin dalla sua fondazione. Nei primi anni del ‘900 nell’ormai decadente Impero ottomano nacque il movimento dei Giovani Turchi, un gruppo di nazionalisti, con largo seguito tra gli ufficiali dell’esercito, che chiedeva una modernizzazione dell’Impero su modello degli Stati costituzionali europei e una promozione dell’identità turca. L’Impero ottomano, che si estese ai suoi massimi da Algeri a Baghdad e da Budapest a La Mecca, viveva di un compromesso tra l’orgoglio turco e la valorizzazione delle diversità etniche e culturali che popolavano l’Impero: il palazzo del Topkapı a Istanbul, residenza del sultano, fu costruito come un insieme di padiglioni proprio per ricordare i villaggi dei pastori nomadi turchi dell’Asia centrale da cui gli Ottomani discendevano, ma al suo interno la corte era composta anche da montenegrini e tunisini. Nel clima di orgoglio nazionalistico seguito allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i Giovani Turchi si resero responsabili del massacro della minoranza degli armeni, in una serie di deportazioni ed eliminazioni che passò alla storia come genocidio armeno. Dalle fila dei Giovani Turchi proveniva il generale Mustafa Kemal che, deposto l’ultimo sultano ottomano e cacciate le truppe delle Nazioni Alleate dal suolo anatolico, fondò la Turchia moderna acquisendo il titolo di “Atatürk”, padre dei Turchi. Egli eresse il nuovo Stato su princìpi nazionalistici, Stato in cui curdi, armeni, ebrei, greci e assiri erano mal visti e sottoposti a violenze. Tutt’oggi l’orgoglio nazionale in Turchia impedisce di parlare apertamente del genocidio armeno o della persecuzione dei curdi: lo stesso Orhan Pamuk fu sottoposto nel 2005 a un processo per “vilipendio dell’identità nazionale” per avervi fatto cenno in un’intervista.

Ma la creazione dello Stato turco, così come lo volle Atatürk, pose in essere un’altra questione, di cui la strage di Ankara è una manifestazione: il rapporto tra religione e Stato. Atatürk volle costruire una Turchia moderna che guardasse all’Europa, adottando l’alfabeto latino al posto di quello arabo, il sistema decimale, il calendario gregoriano, l’istruzione obbligatoria e il suffragio universale; ma soprattutto volle una Turchia laica, con una divisione di stampo europeo tra il dominio della religione (islamica per la maggioranza turca) e quello della collettività e lo realizzò abolendo ogni legge di ispirazione religiosa, legalizzando gli alcolici, depenalizzando l’omosessualità, imponendo il divieto di portare il velo nei luoghi pubblici. L’esercito, con il quale Atatürk aveva potuto far nascere la Turchia, fu posto a guardia della Costituzione laica e repubblicana e fornito di notevoli poteri: per questo la storia politica turca è stata poi scandita da golpe militari e interventi dell’esercito nelle vicende governative. Una certa continuità caratterizzò da allora la politica turca, improntata a quell’insieme di laicità, occidentalismo e nazionalismo detta kemalismo. Ma nel 2002 le elezioni furono vinte dall’AKP (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo), una formazione di centro-destra, conservatrice, nazionalista e ispirata alle concezioni islamiche. Guidato da Recep Tayyp Erdoğan, il partito AKP ha riscosso molto seguito nelle regioni rurali dell’Anatolia, riuscendo a intercettare il sentimento religioso dei suoi abitanti, mentre nelle grandi città e nelle aree costiere il centro-sinistra (rappresentato dal partito fondato dallo stesso Atatürk, il laico e socialdemocratico CHP, Partito Popolare Repubblicano) ha mantenuto consensi. L’immagine di Erdoğan accompagnato in pubblico da sua moglie Emine con indosso il velo islamico ha suscitato le simpatie dei musulmani conservatori; una buona gestione dell’economia turca (che anche per cause strutturali ha proseguito in un incredibile sviluppo economico mentre l’Europa cadeva preda della crisi del 2008) ha assicurato all’AKP il governo ininterrotto del Paese per circa 14 anni. Con i governi di Erdoğan, pur non venendo mai messa formalmente in discussione la laicità dello Stato turco, la religione è tornata nella sfera pubblica: le leggi che vietavano il velo nei luoghi di lavoro e nelle università sono state abrogate, l’uso di alcolici limitato, l’aborto sottoposto a norme più restrittive, il reato di blasfemia reintrodotto. Alcuni vertici militari sono stati processati con l’accusa, probabilmente spesso fondata, di pianificare colpi di stato. Un referendum ha eliminato alcune rigidità della Costituzione kemalista: in questo modo le norme della vita pubblica sono passate in misura maggiore sotto la volontà democratica ma alcune garanzie di laicità dello Stato sono ora messe a rischio. Anche la politica estera della Turchia ha iniziato a subire un mutamento: nazione facente parte della NATO, è coinvolta nel processo di adesione all’Europa unita; ma negli anni i timori degli Stati dell’Unione europea nei confronti dell’integrazione della Turchia nel progetto europeo hanno ostacolato coloro che in Turchia sostenevano l’ingresso del Paese nell’Ue: la paura (allora in parte immotivata) dell’élite europea di far entrare nella Comunità europea frange islamiste del tessuto sociale turco ha finito proprio col favorirle e dar loro maggior peso nell’opinione pubblica turca. Ora i governi del partito di Erdoğan (che mantiene buoni rapporti con partiti islamici anche meno moderati di esso, come i Fratelli Musulmani), anche se hanno mantenuto la volontà di far entrare la Turchia nel progetto dell’Ue, hanno intrapreso una politica detta di “neo-ottomanesimo”, cioè di avvicinamento ai Paesi islamici mediorientali un tempo parte dell’Impero. Alcuni critici del governo mettono in dubbio l’ostilità tra esso e l’ISIS, registrando come, seppur in guerra con i jihadisti, l’esercito turco si sia limitato solo a bombardare i curdi che si battono anch’essi contro lo Stato islamico, stringendoli tra due fuochi. Anche le sedi turche dell’ISIS sono state smantellate solo a seguito degli ultimi attentati, dopo esser state a lungo tollerate dal governo. La sinistra laica turca e la minoranza curda, che trovano rappresentanza nella formazione di sinistra radicale HDP (Partito Democratico del Popolo) guidata da Selahattin Demirtaş, si trovano quindi a essere bersaglio dell’ostilità sia dei fanatici islamisti dell’ISIS che del governo di ispirazione islamica di Erdoğan. Per questo l’attentato alla manifestazione di Ankara colpisce al cuore lo spirito laico e libertario turco, minacciato su più fronti.

Alla manifestazione partecipavano anche numerosi giornalisti, presenza motivata dalla percezione sempre più forte nel Paese di un’involuzione autoritaria. La storia turca non è nuova a regimi repressivi: lo stesso governo di Atatürk si basò sul monopartitismo e si caratterizzò per la repressione dei dissidenti; tra essi, il poeta comunista Nazım Hikmet, autore di celebri versi d’amore, passò in totale circa 17 anni in carcere e fu poi costretto all’esilio. In seguito i numerosi colpi di stato messi in atto dall’esercito hanno più volte sospeso le libertà democratiche e imposto la legge marziale. I governi di Erdoğan si sono dimostrati particolarmente duri con il dissenso: hanno introdotto restrizioni alle libertà di stampa e di associazione, all’uso di internet e ai contenuti televisivi. Nel maggio 2013 una piccola protesta ambientalista contro l’abbattimento del parco Gezi a Istanbul fu pesantemente repressa dalla polizia: ciò scatenò una serie di proteste che infiammarono il Paese ed ebbero come luogo-simbolo piazza Taksim a Istanbul; le contestazioni indirizzate alla politica interna del governo furono violentemente contrastate dalla polizia con metodi brutali (il bilancio fu di 9 morti e oltre 8000 feriti). I detrattori dell’AKP lo hanno pertanto accusato di reprimere il dissenso e di spingere la Turchia verso un baratro autoritario.

L’attentato del 10 ottobre si è inserito in un quadro di particolare instabilità politica: nelle elezioni del giugno 2015 l’AKP, dopo 14 anni di dominio della scena politica, non era riuscito a ottenere la maggioranza dei seggi parlamentari. Dopo una serie di consultazioni e vani tentativi di formare governi, il presidente turco aveva così deciso di indire nuove elezioni da tenersi nel mese di novembre: ci si trovava dunque in piena campagna elettorale in un clima di grande tensione.

Gli attentati, come accade solitamente, hanno avuto come effetto quello di rafforzare il partito e la personalità che sono sembrati incarnare più potere e poter mettere fine al terrore: nel caso specifico, l’AKP e il suo leader Erdoğan. Che siano o meno dietro l’attentato di Ankara, certamente ne sono stati favoriti. Nelle elezioni di novembre l’AKP ha ottenuto il 57% dei seggi: il Paese dunque si prepara a un altro quinquennio sotto la guida di Erdoğan.

Sembra che la Turchia si troverà a dibattersi ancora a lungo tra le tendenze autoritarie, nazionaliste e islamiste di una parte della cultura politica turca e la visione libertaria, tollerante e laica di un’altra parte del sentire turco, proseguendo un confronto che ha segnato l’intera storia della nazione e che sembra lontano dal trovare una sua risoluzione.